Évènement

festival du film citoyen

3 avr. — 21 avr. 2024

Le Fresnoy – Studio national et le collectif 3CiT, avec le soutien de De la suite dans les images, présentent la 10e édition du Festival du Film Citoyen : projections, rencontres et débats autour de films documentaires ou de fiction sur des sujets qui nous concernent toutes et tous, spectateur·rices et citoyen·ne·s.

Ciné-Spectacle

Un peu d’imagination

Mer. 24 avr. 15h

Alexandra et ses marionnettes accueillent les spectateurs.trices dès leur arrivée et les invite à rejoindre la salle de projection où la séance démarrera en comptines. Une séance conviviale idéale pour les plus jeunes qui viennent pour la première fois au cinéma.

Cinéfamille

L’antilope d’or & la renaRde et le lièvre

Dim. 28 avr. 15h

Programme somptueux et envoûtant de courts métrages en papier découpé et dessin animé. De la taïga à la jungle, deux magnifiques incarnations de la force de l’amitié face à l’adversité.

Tarif 1.80€ sous présentation de la contremarque Cinéfamille.

Appel à candidatures

Airlab

Jusqu’au 5 mai 2024

L’Université de Lille, avec le soutien de la région Hauts-de-France et en partenariat avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, lance un nouvel appel à candidatures pour la résidence AIRLab (Artiste en immersion recherche dans un laboratoire) pour l’année 2024-2025.

Ciné-Rencontre

paternel

Ven. 3 mai. 20h

Projection suivie d’une rencontre avec la comédienne Françoise Lebrun. Révélée dans le monumental La Maman et la Putain de Jean Eustache (1972), elle a poursuivi une éclectique carrière de comédienne à laquelle elle ne se destinait pas.

Avec le soutien de De la suite dans les images.

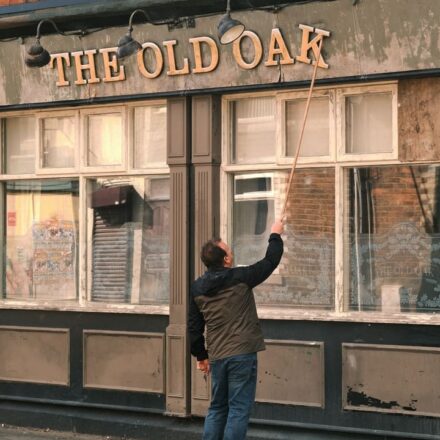

Ciné-Débat

les ailes du désir

Dim. 12 mai. 16h30

Ciné-débat en présence de Grégory Voillemet (metteur en scène) et Nathalie Sédou (conférencière, chargée d’enseignement en esthétique du film). En partenariat avec L’Atelier Lyrique de Tourcoing à l’occasion de la création et la dernière représentation de l’opéra Les Ailes du désir d’Othman Louati, librement inspiré du film de Wim Wenders ,vendredi 24 mai à 20h30.